2025年11月、ChatGPTに新しいバージョン「GPT-5.1」が登場しました。

画面には Auto・Instant・Thinking という3つのモードが並び、性格プリセットのボタンも増えました。見た目だけ見ると、かなり大きく変わった印象を受けます。

実際にブログ記事をこの新バージョンで書かせてみると、興味深いことが起きました。

Instantのまま任せると返事は驚くほど早いのに、見出し構造が乱れたり、H2でそろえたいところがH1になっていたりと、文章の「体裁」が崩れやすくなりました。Thinking寄りの書き方に切り替えてから、ようやく落ち着いた構成になっています。

一方で、会話の自然さや長文整理の安定感は、以前よりも少し良くなったと感じます。

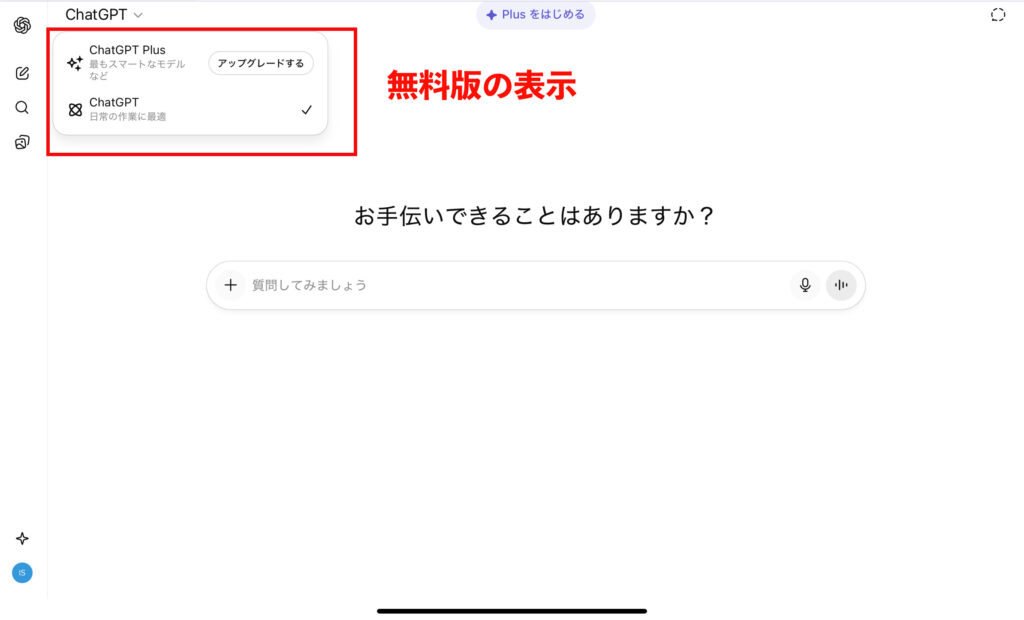

私が確認した無料版の画面では、モデル名は「ChatGPT」とだけ表示され、モードを手動で選ぶ項目は見当たりませんでした。

一方、Plus版では「GPT-5.1」とモデル名が表示され、Auto/Instant/Thinking を自分で切り替えられるようになっています。

この記事では、こうした体験も交えながら、

- ChatGPT 5.1で何が変わったのか

- InstantとThinkingはどう違い、どう使い分けると良いのか

- 新しいパーソナライズ機能は何が便利なのか

- 無料版とPlus版では画面がどう違うのか

を、ブログ利用者目線で整理していきます。

ChatGPT 5.1で何が変わった?まずは全体像から

ChatGPT 5.1の変更点を細かく追い始めると、どうしても専門的な話になりがちです。

ここでは、日常的にChatGPTを使う立場から見て 「この3つだけ押さえておけば大丈夫」 というポイントに絞って整理してみます。

1. Instant/Thinkingという“考え方のモード”がはっきり分かれた

画面上では、GPT-5.1の下に

- Auto(思考時間を自動調整)

- Instant(瞬時に回答)

- Thinking(より良い回答のために長く思考)

と表示されます。

ざっくり言えば、

- Instant:とにかく速く答えてほしいときのモード

- Thinking:多少待ってもいいので、しっかり整理してほしいときのモード

です。

以前のバージョンでも、内部的には「速く答える動き」と「じっくり考える動き」が存在していたようですが、5.1からはユーザー側が明確に選べるようになりました。

この“考える深さを切り替えられる”という発想が、5.1を理解するうえでの最初の鍵になります。

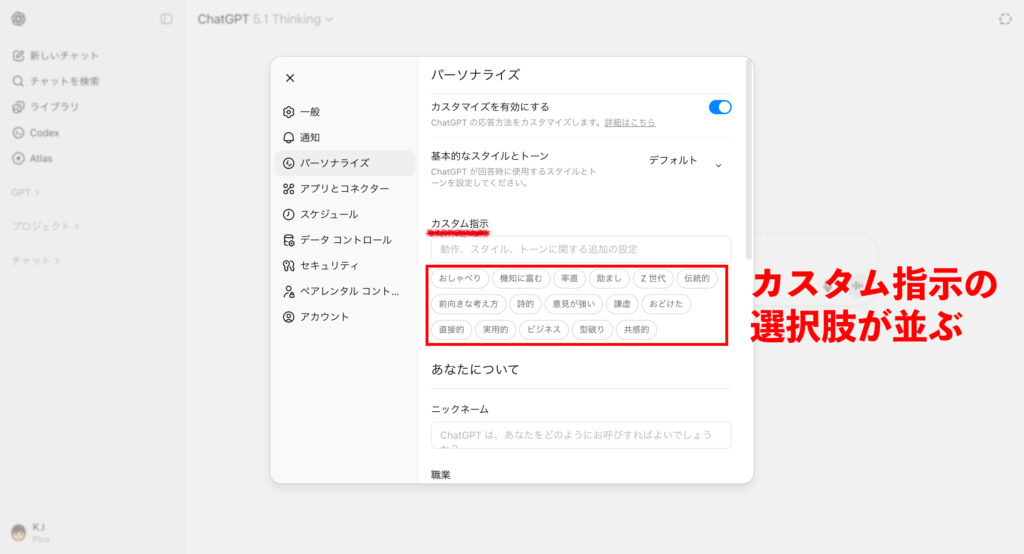

2. パーソナライズ(性格プリセット)が実用レベルになった

設定画面の「パーソナライズ」には、以前からカスタム指示の欄がありました。

自分の職業や呼び方、好みの文体などを書いておくと、それを踏まえて返答してくれる機能です。

5.1からはここに 「おしゃべり」「率直」「ビジネス」「共感的」「Z世代」 などの性格プリセットが、タグのようにずらっと並ぶようになりました。

ボタンを押すだけで話し方の雰囲気を変えられるので、文章のトーン調整がかなり楽になります。

ブログ本文は落ち着いた文体、SNSに流す一言は少しくだけた文体、というように使い分けたいときに役立ちます。

3. 会話全体の“なめらかさ”が少し上がった

劇的な変化ではありませんが、

- 質問の意図をくみ取る力が前より安定した

- 前後の文脈を踏まえて答えやすくなった

- いきなり話題が飛ぶような返答が減った

といった、細かい部分での改善があります。

毎日のように使っていると「今日は機嫌がいいな」と感じる日が増えたような、そんなレベルの差です。

大きな見出しにするほどではないものの、“日常の使いやすさ”を支えている変化だと感じています。

この3つを押さえておくと、ChatGPT 5.1の全体像はだいたいつかめます。

InstantとThinkingを実際に使い分けてみて分かったこと

今回のアップデートでいちばん気になったのが、Instantのままブログ記事を書かせたときの挙動でした。

返事は驚くほど速く、文章そのものもそれなりに読める形にはなります。

ところが、じっくり見ていくと次のような問題が目立つようになりました。

Instantだけで書かせると起きやすかったこと

実際に、この記事の前バージョンをInstantで書かせてみたときは、次のような状態でした。

- H2でそろえたい部分が、勝手にH1として出てくる

- 見出しレベル(H2/H3)の粒度が揃わない

- 段落のまとまり方が浅く、話題の切れ目が分かりづらい

- 本文と見出しの対応関係があいまいになる

端的に言うと、“ブログとしての体裁” がかなり乱れたという印象です。

内容そのものはそれなりに当たっていても、構成が整っていないので、そのままでは公開しづらく感じました。

仕様上は、Instant も難しい質問では内部で少し「考えてから」答えるようになっていますが、ブログのように見出し構造まできっちり整えたい場面では、Thinking に比べると粗さが目立つ印象です。

Thinking寄りに切り替えるとどう変わったか

そこで、見出しや構成を作り直す部分だけThinking寄りの書き方に切り替えたところ、次のような変化がありました。

- H2とH3の役割が整理され、階層構造がはっきりした

- 一つの見出しの中に入る情報が整理され、話の流れが自然になった

- 前後のセクションとのつながりを意識した書き方に変わった

Thinkingは、速さよりも 「一貫性」と「構造」 を優先するモードです。

そのため、ブログのように見出し構成が大切な文章では、Thinking寄りで作った方が安定すると感じました。

- まずInstantでざっと書いてみる

- 体裁が崩れていると分かったところで書き直しを決意

- Thinking寄りのスタイルで、タイトルから見出し構成まで改めて組み立て直す

という流れを経て、ようやく「ブログとして出せる形」になったという印象です。

普段使うときの目安:InstantとThinkingの使い分け

この経験から、日常的な使い分けとしては次のような目安がしっくりきます。

- Instantで十分な場面

- 今日の献立や日程の相談

- 短いメール文の下書き

- ブログタイトルや見出し案の“たたき台”

- SNS向けの短文やキャプション案

- Thinkingを使った方が良い場面

- ブログ記事の本文構成を決めるとき

- H2/H3の階層を整理したいとき

- 長い下書きを読みやすい文章に整えたいとき

- 複数の選択肢を比較して整理したいとき

ざっくり言えば、

「とりあえずアイデアが欲しい」はInstant

「きちんとした文章として仕上げたい」はThinking

という使い分けがしっくりきます。

補足:Autoはどう位置づければいいか

画面には「Auto」という選択肢もあります。

これはChatGPT側が、自動的に「速さ」と「考える深さ」のバランスをとってくれるモードです。

- どのモードを選べばいいか分からない

- 軽い質問と重い相談が混ざっている

という人には便利な選択肢です。

一方で、ブログのように「ここはきちんと構成したい」という明確な目的がある場合は、

Autoよりも 思い切ってInstantかThinkingかを自分で選んだ方が、結果が安定する と感じました。

ここまでが、「InstantとThinkingを実際に使い分けてみた感想と、ブログ視点での違い」です。

パーソナライズ機能は「前からあったけれど、ようやく実用レベルになった」

ChatGPTには以前から「カスタム指示」という機能がありました。

自分のプロフィールや呼び方、好みの文体などを書いておくと、会話や文章づくりにそれを反映してくれる仕組みです。

GPT 5.1では、このカスタム指示の一部が 「性格プリセット」 という形で前面に出てきました。

- おしゃべり

- 率直

- ビジネス

- 共感的

- 実用的

- Z世代

- 詩的 ……など

こうしたタグが並び、ボタンを押すだけで話し方の雰囲気を変えられるようになっています。

「前から似たようなことはできたけれど、今の形になって初めて“誰でも使える機能になった”」という感覚に近いです。

以前のパーソナライズ:使いこなせる人向けだった

これまでのカスタム指示は、

- 設定画面の奥にあり

- 自分で文章を書いて指定する必要があって

- 反映のされ方も少し分かりづらい

といった特徴がありました。

たとえば「ブログ用に少しカジュアルな文体にしてほしい」と思ったら、

自分で

「です・ます調で、やわらかめのブログ記事風に書いてください」

といった指示を書いて保存しておくような形です。

きちんと設定すれば役に立つ機能でしたが、そこまで踏み込む人は多くなかったはずです。

GPT 5.1のパーソナライズ:性格を“選べる”ようになった

5.1からは、こうした設定の一部がプリセットとして可視化されました。

実際の画面には、性格タグがずらっと並んでいます。

- 共感的:相談ごとに向いた、やさしいトーン

- ビジネス:結論と理由を簡潔に示すトーン

- おしゃべり:やや口数の多いカジュアル寄り

- Z世代:SNS向けの軽いノリの表現が増える

- 実用的:具体策や手順を中心に説明する

同じ質問をしても、プリセットを変えるだけで返ってくる文章の印象が変わります。

ブログやSNSに使う前提で考えると、

少なくとも次のような使い分けがしやすくなりました。

- ブログ本文 → 「実用的」または「ビジネス寄りでやわらかめ」

- 読者からの相談に答える記事 → 「共感的」

- XやInstagram用の短い投稿文 → 「おしゃべり」や「Z世代」

いちいち文章で細かく指示しなくても、

最初にプリセットだけ切り替えておけば、全体のトーンがそろいやすいところが便利です。

ブログを書く人にとってのメリット

文章を書く立場から見ると、

パーソナライズ機能の進化には、次のようなメリットがあります。

- 「どの媒体でどんなトーンにするか」をあらかじめ決めやすい

- ブログ:落ち着いた解説寄り

- note:もう少し個人的なトーン

- SNS:短くてカジュアル

といった切り替えがやりやすくなります。

- 自分の“素の文体”を守りつつ、AIに一部を任せやすい

あらかじめ「こういうトーンで書いてほしい」と設定しておくと、

生成された文章を大きく書き換える手間が減ります。 - 連載的な記事でトーンがぶれにくくなる

同じプリセットを使い続けることで、

シリーズ記事の雰囲気をそろえやすくなります。

今回も、

最初はInstantの早さに引っ張られてトーンや構成がばらつきましたが、

Thinking寄りの書き方とパーソナライズを組み合わせることで、

ようやく「いつもの自分のブログに近い雰囲気」に戻ってきた感覚があります。

無料版とPlus版の違いをざっくり整理しておきたい

同じ「ChatGPT」という名前でも、無料版とPlus版では見え方が少し違います。

今回よく関わってくるのは、次の3点です。

モデル名とモード選択

- 無料版

- モデル名は『ChatGPT』とだけ表示され、モード選択はできず、用途に応じて内部で自動調整される

- Plus版

- 「GPT-5.1」とモデル名が表示される

- Auto/Instant/Thinkingを自分で切り替えられる

Thinking(じっくりモード)の扱い

- 無料版:より深く考える処理は、内部の自動調整に任されていて、ユーザー側から「Thinking」を直接選ぶことはできない

- Plus版:ブログ執筆など、必要な場面で自分からThinkingを指定できる

今回、Instantでブログ本文を書かせたところ構成が崩れ、

Thinkingに切り替えると安定した——という体験は、

この“モードを選べる”違いがはっきり出た例だと感じています。

まとめ:ChatGPT 5.1をどう捉えて、どう付き合っていくか

ここまで、ChatGPT 5.1のアップデート内容を

- Instant/Thinkingの違いと使い分け

- パーソナライズ機能の変化

- 無料版とPlus版の見え方の違い

という三つの視点から見てきました。

今回、自分のブログ記事を実際に書かせてみて分かったのは、

5.1は「劇的な変化」というより、日常の使いやすさをじわじわ上げるタイプのアップデートだという点です。

Instantは本当に速く、

アイデア出しや短い文章には向いている反面、

ブログ記事のように見出し構造まで含めて整えたい場面では粗さが目立ちます。

Thinkingはその逆で、

一度じっくり考え始めるので時間はかかりますが、

構成や段落の流れを含めて、文章全体をきれいに整えてくれます。

ブログを書いたり、長い文章を仕上げたいときは、

下書きやアイデア出しはInstant

仕上げと構成整理はThinking

という組み合わせが現実的だと感じました。

パーソナライズについても、

- 前からあった“カスタム指示”が

- プリセットという形で表に出てきて

- ようやく誰でも使える機能になった

という流れに見えます。

ブログ本文とSNS、読者への返信など、媒体ごとにトーンを変えたい人にとっては、今後ますます重要な機能になりそうです。

最後に、今の時点で覚えておけば十分なポイントをまとめると、次のようになります。

- ChatGPT 5.1では「速さ」と「深さ」を選べるようになった

- ブログのような長文はThinking、軽い相談や下書きはInstantが向いている

- 性格プリセットを使うと、トーンの切り替えが楽になる

- 無料版とPlus版では、モデル名の表示やパーソナライズ画面の見え方が少し違うことがある

- すべてを一度に覚える必要はなく、日々の作業の中で少しずつ試せばよい

アップデートのたびに仕様が変わって追いかけきれないと感じる場面も出てきますが、

「自分の仕事や暮らしの中で、どこが楽になったか」という視点で眺めていくと、

ChatGPTとの付き合い方が少し楽になるはずです。

※本記事は執筆時点で確認できた情報に基づいています。画面表示(UI)や利用条件は変更される場合があります。最新情報は各公式サイト・利用規約をご確認ください。

💡 同じカテゴリーの関連記事です(近いテーマを優先しています)